-

![]()

向经典看齐:解码细菌潜力赋能农田N2O高效减排——微生物新路径

“向经典看齐”是生态环境研究中心主任朱永官院士发起,由生态环境研究中心青年学术委员会委员解读经典论文的系列活动。本活动旨在鼓励青年科研人员勇于挑战高难度的科学问题,抢占科技制高点,向本领域顶尖的科学家看齐,力争取得原创性、颠覆性成果,传承经典、砥砺前行。经典论文解读:解码细菌潜力赋能农田N2O高效减排——微生物新路径解读人:刘春雷于龙斌作者:Elisabeth G. Hiis, Silas H. W. Vick, Lars Molstad, Kristine Rosdal, Kjell Rune Jonassen, Wilfried Winiwarter & Lars R. Bakken文章标题:Unlocking bacterial potential to reduce farmland N2O emissions文献来源:Nature Vol 630, 13 June 2024, Pages 422–427研究背景N2O是一种强效温室气体,全球增温潜能约为CO2的300倍,且可在大气中存留百年以上。农田是主要人为N2O排放源,贡献全球50%以上排放量。自工业化以来,活性氮输入倍增,其中哈伯–博施工艺合成的氮肥是主要来源。氮肥过量使用导致农业系统“氮泄漏”,加剧温室效应,并引发水体富营养化与土壤酸化。现有减排手段(如提高氮利用效率、施用硝化抑制剂等)虽有一定效果,但普遍存在减排幅度有限(通常低于40%)、受环境与管理因素制约大、成本较高等问题,在发展中国家尤其难以推广。因此,开发高效、低成本、环境友好且易于推广的减排技术,已成为农业可持续发展的重要方向。N2O在土壤中的唯一生物转化途径是通过微生物体内的N2O还原酶(NosZ)将其还原为N2。理论上,增强NosZ活性菌群可有效减排,但实际应用中面临菌株难筛选、效果不稳定、技术成本高及生态风险未知等挑战。为此,本研究提出创新策略:利用有机废弃物(如沼气残留物)作为载体与培养基,筛选并规模化培养具有强土壤适应性的N2O呼吸细菌Cloacibacterium sp. CB-01,构建低成本、高效益的农田N2O减排体系。这一研究突破了传统微生物接种的瓶颈,并为废弃物资源化与温室气体协同减排提供了新路径。研究思路本文的研究思路清晰,可分为以下六个阶段:菌株筛选与表型鉴定:通过“双底物富集策略”从土壤和沼气残渣中筛选出能在土壤中存活的N2O呼吸细菌(NNRB)菌株,最终选定Cloacibacterium sp. CB-01作为目标菌株;生理与动力学表征:测定CB-01的N2O还原动力学参数(Vmax, Km),分析其在不同底物(营养液、沼气残渣)中的生长与呼吸表型;多尺度田间实验验证:采用“梯度验证”策略,分别开展了桶栽实验、田间小区实验和长期桶栽实验,在土壤中施用含CB-01的沼气残渣,监测N2O排放动态,评估减排效果与持久性;菌株存活与生态影响评估:通过qPCR追踪CB-01在土壤中的丰度变化,通过16S rRNA测序分析对土著微生物群落的影响;减排潜力区域尺度推演:基于GAINS模型估算欧洲尺度N2O减排潜力,分析不同国家与农业系统的适用性;技术可行性评估与未来方向:评估CB-01的安全性(无抗生素抗性基因、无致病性),提出拓展至其他有机废弃物的应用前景;核心研究成果1. 关键菌株的分离与特性——CB-01的N2O还原动力学相对较弱,但土壤存活能力突出;研究团队通过双底物富集策略,从土壤和沼气残留物中筛选出一株具有强土壤适应性的NNRB菌株——Cloacibacterium sp. CB-01。CB-01携带NosZII型还原酶基因,但不具备硝酸盐或亚硝酸盐还原能力,属于非反硝化型N2O呼吸细菌(NNRB),因此在缺氧条件下专一性地还原N2O,不产生N2O。实验室生物动力学评估发现,尽管CB-01在高N2O浓度下的还原速率(Vmax)与其他菌株平均值相当,但其对N2O的表观亲和力较低(Km较高),导致在低N2O浓度下的催化效率(Vmax/Km)显著低于许多其他N2O呼吸菌株。此外,它还存在“赌注对冲”策略,即在缺氧初期只有一部分细胞表达NosZ并转向厌氧呼吸。然而,当CB-01在厌氧消化液中生长时,这种“赌注对冲”现象消失,所有细胞都能在氧气耗尽时迅速启动N2O呼吸。这表明其实际应用潜力依赖于载体环境。尽管CB-01的N2O亲和力较低(Km = 12.9 μM),但其在土壤中的持久性和适应能力远超其他高亲和力菌株。图1| CB-01与其他N2O呼吸菌的动力学比较。CB-01在低N2O浓度下的催化效率较低,但具有较高的最大还原速率(Vmax)2. 田间实验证明CB-01可显著降低N2O排放研究者在消化液中规模化培养CB-01(细胞密度达~6×109cells/mL),并将其作为有机肥施用于不同类型的土壤中,开展了一系列桶栽和田间小区试验。实验发现与施用热灭活的CB-01作为对照消化液相比,施用含有活CB-01的消化液,能将农田土壤的N2O排放峰值降低50%-95%,且这种减排效应在不同土壤类型和多个施肥/降雨事件中能持续至少90天。即使在不理想的酸性土壤中,CB-01仍能显著减排,主要得益于沼气残留物对局部pH的缓冲作用。CB-01在土壤中存活时间长,且对土著微生物群落无显著负面影响。图2 | CB-01在pH 6.7黏壤土中对N2O排放的抑制效果。长期桶栽试验表明,CB-01能持续减少N2O排放,在施肥初期和后续的降雨、追肥事件中均表现出显著的减排效应。3. 减排机制解析--CB-01在土壤中具有良好的存活能力CB-01 的减排机制根植于其在土壤中卓越的生态适应性与功能表达的精准调控。作为非反硝化型N2O呼吸细菌,通过携带的NosZII酶专一性地将N2O还原为N2,构成土壤中N2O唯一的生物“汇”。沼气残渣作为载体在其中起了关键作用:一方面,残渣为CB-01提供物理保护与碳源,使其在田间土壤中存活时间显著延长(T1/2约34天),保障了效果的持久性;另一方面,沼气残渣诱导CB-01从实验室条件下的“赌注对冲”表型(仅部分细胞响应)转变为“全员启动”模式,确保所有菌体在缺氧事件(如施肥、降雨)发生时能同步高效地消耗N2O,从而在排放峰值期实现高达50–95%的减排。N2O减排效果呈现情境依赖性,在高N2O通量环境下作用最强,如施肥后、降雨后或再施肥期间,能够通过载体自带的pH缓冲能力适应不同土壤条件。通过16S rRNA基因扩增子测序分析,发现添加CB-01对土著土壤微生物群落的组成和多样性没有产生持续性的显著影响,表明该技术具有良好的生态安全性。此外,在CB-01基因组中未检测到抗生素抗性基因或致病性基因。整个过程对土著微生物群落无持续扰动,且菌株无安全风险,从而构建了一个载体驱动、菌株响应、环境适配、生态安全的完整减排链条。图3 | CB-01在土壤中的存活动态。田间桶栽试验中,CB-01丰度在90天内维持在较高水平;而实验室恒温恒湿条件下,其丰度下降更快,突显了实际田间条件的复杂性。4. 技术推广潜力评估基于GAINS模型估算,若将CB-01技术推广至欧盟所有液态粪肥系统,可使欧盟27国N2O排放降低4.0%。若能进一步拓展至所有有机废弃物和矿物肥料系统,减排潜力可达23%–31%,远超当前其他减排技术(如硝化抑制剂、变量施肥等)。意义与反响本文提出并验证了一套以沼气残渣为低成本载体、利用非反硝化N2O呼吸细菌(NNRB) 直接削减农田N2O排放的生物技术体系。其核心创新在于跳出了传统“优化施肥、抑制产生”的路径,转而通过外源强化土壤中唯一的N2O生物汇,实现对排放的“末端治理”。研究证明,所选菌株CB-01虽在纯培养中动力学性能不突出,却凭借其在土壤中卓越的存活与定殖能力,在多种田间条件下实现了50–95%的持续减排,且不影响土著微生物群落。该技术路径为农业温室气体减排提供了一种可扩展、环境兼容且能与沼气工程耦合的微生物解决方案,若在欧洲层面推广,预计可使农业N2O排放削减最高达31%,展现了在应对气候变化和推动农业碳中和方面的巨大潜力与应用前景。作者简介Lars R. Bakken:本文通讯作者,挪威大学生命科学大学教授,长期致力于土壤氮循环微生物过程研究,是反硝化微生物调控领域的国际知名学者。Elisabeth G. Hiis:本文第一作者,主要从事N2O呼吸细菌的分离与功能表征研究。Wilfried Winiwarter:国际应用系统分析研究所研究员,负责减排潜力模型评估。原文链接:https://doi.org/10.1038/s41586-024-07464-3

2026-02-03

-

中国科学院科学家开发新型叶面固氮技术,有望减少化肥使用

近日,中国科学院生态环境研究中心朱永官研究员团队与国家纳米科学中心(中国科学院)曹宇虹研究员团队联合在国际顶级科学期刊《自然-食品》(Nature Food)上发表了一项最新成果。该成果开发了一种“纳米包膜”技术,相当于给固氮细菌穿上了一层“防护服”,使其能够在恶劣的叶面环境中稳定生存并高效固氮。田间试验表明,该技术在保证作物产量的同时,替代大约74 kg/公顷化学氮肥。该研究为解决可持续农业中的一个长期难题提供了创新方案。现代农业高度依赖化学氮肥来维持产量,但过度施肥已导致土壤退化、水体富营养化及温室气体排放等严重的环境问题。利用微生物进行生物固氮(将空气中的惰性的氮气转化为植物可吸收的活性养分)被视为一种绿色的替代方案。然而,传统的微生物菌剂在叶面施用时面临巨大挑战:叶片表面强烈的紫外线辐射、高温以及干燥缺水环境,往往导致细菌在发挥作用前就大量死亡。该研究在一定程度上缓解了氮肥过量使用带来环境危害。为突破这一生物学瓶颈,联合研究团队通过材料学与生物学的跨界融合,为固氮菌设计了一套纳米级的“防护铠甲”。研究人员利用金属多酚网络(MPNs)和海藻酸钠(一种天然藻类提取物)在单个细菌表面进行自组装,形成了一层致密的纳米涂层。“这层纳米涂层就像是给细菌涂上了‘防晒霜’并穿上了‘保湿衣’,”研究团队介绍道,“它显著提高了细菌对紫外线、氧化应激和干燥环境的抵抗力,极大地增强了细菌在叶片表面的黏附和生物膜形成能力。”联合团队还进行了水稻全生命周期的田间验证。实验表明纳米包膜显著提升固氮菌在叶面的定殖。接种 14 天后,拥有“纳米铠甲”的细菌在水稻叶片上的定殖数量是未包被细菌的3.3 倍。与对照组相比,施用纳米涂层菌剂的处理可以显著增加水稻籽粒产量并减少化学氮肥的使用。这项研究提出了一种可扩展、低成本且环境友好的农业新技术。通过稳定叶际(叶片表面)微生物群落,该技术将农作物叶片转化为高效的“迷你氮肥厂”,为减少集约化农业的碳足迹、保障全球粮食安全提供了新的技术路径。本文通讯作者为朱永官研究员和曹宇虹研究员,第一作者为生态环境研究中心博士研究生廖邑雯,张丽梅、徐大为、曹晴浩、王航、方萍等参与了该项工作。论文链接: Nature Food https://doi.org/10.1038/s43016-025-01280-2土壤环境科学与技术实验室2026年1月6日<!--!doctype-->

2026-01-06

-

葛源研究组揭示肠道菌调控蜜蜂厌恶性学习记忆的机制

中国科学院生态环境研究中心葛源研究组联合中国农业科学院蜜蜂研究所揭示了肠道菌群参与调控蜜蜂的厌恶性学习记忆,进而改变蜜蜂习得性防御行为的新机制,相关成果近期发表于《自然·通讯》(Nature Communications)上。蜜蜂是全球生态与农业系统的核心传粉者之一,约90%以上的主要农作物依赖其授粉,其防御行为直接维系着蜂群的安全与稳定。蜜蜂在遭遇天敌时会蜇刺攻击并释放报警信息素召唤同伴,且能通过被天敌攻击的负面经历形成“厌恶性记忆”,在未来遇到相似危险时主动规避或迅速开启防御。前人研究表明,肠道菌群能够通过调控神经系统影响宿主的多种行为,但肠道菌群是否参与调控蜜蜂在防御过程中形成的厌恶性学习与记忆能力?其中涉及的分子神经机制是什么?目前尚不清楚。该研究综合行为学、代谢组学、无菌蜜蜂模型构建及单菌定殖等多项实验技术,发现肠道菌群可通过调节蜜蜂肠道、血淋巴和大脑中的多巴胺水平,进而调控蜜蜂在防御行为中的厌恶性学习与记忆能力,阐明了“肠-脑轴”在蜜蜂防御行为中的作用机制(图1)。该研究通过在超净环境下建立无菌蜜蜂模型,发现移除肠道菌群会导致蜜蜂厌恶性学习记忆能力下降30%;代谢组学分析表明,无菌蜜蜂体内的多巴胺水平同步显著降低;进一步的单菌定殖实验证实,蜜蜂肠道中的肠球菌能通过合成多巴胺,恢复蜜蜂的学习记忆与防御能力,阻断该通路则会重现认知缺陷与行为失调(图2)。该研究从“One Health”的视角认识肠道菌群如何通过“肠-脑轴”调控蜜蜂的社会行为,为通过调控菌群促进蜂群稳定和生态功能提供了新思路。图1. 肠道菌群通过“肠-脑轴”调控蜜蜂厌恶性学习记忆的机制图2. 肠道菌群通过多巴胺代谢调控蜜蜂的习得性防御行为上述研究得到中国农业科学院科技创新工程和中国科学院区域与城市生态安全全国重点实验室资助,蜜蜂研究所博士生封王江、张丽副研究员、生态环境研究中心博士生李静为共同第一作者,葛源研究员与刘永军研究员为共同通讯作者。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-67586-8土壤环境科学与技术实验室区域与城市生态安全全国重点实验室2026年1月1日<!--!doctype-->

2026-01-01

-

刘斌等在微生物生态系统多重稳态机制研究方面取得新进展

中国科学院生态环境研究中心刘斌研究员等在微生物群落动态演替与稳态切换机制研究方面取得了新进展,相关研究成果以“Emergence of alternative states in a synthetic human gut microbial community”为题发表于Nature Communications (DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-67036-5)。生态系统在受到扰动时如何维持稳定,以及为何会突然发生状态转换,一直是群落生态学研究的核心问题。在微观世界中,微生物群落是否具有“多重稳态”特征,以及这些稳态背后的形成机制,对于理解自然界微生物群落的演化、韧性及人工调控具有重要的理论价值。生态学经典理论指出,由于物种间的相互作用(如互利共生或竞争)以及与环境的反馈调节,生态系统可能存在多个稳定状态。然而,在极其复杂的微生物生态系统中,直接观测稳态的切换并解析其底层机制极具挑战。过去的研究多依赖于对自然样本的观测分析,难以剥离复杂环境变量的干扰,从而无法从动力学角度给出严格的机制解释。为了系统探究微生物群落的多重稳态机制这一科学问题,研究团队构建了一套由多种核心功能物种组成的合成微生物群落,通过精准控制初始丰度、营养输入和扰动频率,在实验室条件下重现了群落的多种稳定状态。本研究的主要发现包括:1.相同的初始物种组成在不同的起始比例或微弱的环境波动下,会收敛至截然不同的稳定终态,这证实了微生物生态系统具有强烈的初值敏感性;2.通过对群落代谢产物(如短链脂肪酸)和环境因子(如pH值)的实时监测,研究发现物种间的交叉喂养(cross-feeding)与环境pH的动态变化形成了非线性反馈回路,这种“物种-环境”的耦合作用是维持不同稳态的核心动力;3.研究识别出了群落从一个稳态向另一个稳态转换的临界点。当环境压力(如营养源切换)超过阈值时,群落会发生“政权更迭(regime Shift)”,且伴随着明显的滞后效应(hysteresis)。本研究以可控的合成生物学体系为基础,通过结合微生物机理模型与流式单细胞技术,发现了同一物种不同亚种群之间的表型转换决定了群落多重稳定状态的涌现。本研究成功验证了非线性动力学理论在微观生态系统中的普适性,深化了对微生物生态学的理论认知。同时,从生态韧性角度,揭示了微生物群落如何通过内部相互作用缓冲外界扰动,为理解自然界复杂系统的稳定性、恢复力和崩溃风险提供了关键的理论依据。虽然本研究主要采用人体肠道微生物物种作为模型,但其揭示的“相互作用-代谢反馈-稳态切换”的理论框架,对于陆地、水域等各类包含微生物群落的生态系统研究均具有重要的借鉴意义。图. 通过构建合成菌群解析生态系统的多重稳态机制本研究由中国科学院生态环境研究中心、比利时鲁汶大学、法国国家农业科学研究院、比利时布鲁塞尔自由大学等多家单位共同合作完成。中国科学院生态环境研究中心刘斌研究员为该论文的共同第一作者。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-67036-5环境生物技术实验室2025年12月31日<!--!doctype-->

2025-12-31

-

刘斌等在微生物单细胞定量分析上取得新进展

中国科学院生态环境研究中心刘斌研究员等在高通量定量表征厌氧微生物细胞状态方面取得新进展,相关研究成果以“Growth stage and interspecies interactions shape the cell biology and cell cycle characteristics of human gut bacteria Bacteroides thetaiotaomicron and Roseburia intestinalis”为题发表于Communications Biology (DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-025-08949-1)。在微生物学领域,绝大多数厌氧微生物及非模式物种的细胞生物学特性(如形态演变、胞内组织和细胞周期)仍处于“黑箱”状态。由于缺乏有效的原位成像和定量表征手段,我们对这些物种如何响应环境波动的认知极度匮乏。长期以来,细胞生物学的经典模型(如大肠杆菌、枯草芽孢杆菌)定义了我们对细菌生长和分裂的认知。然而,自然界中大量存在的厌氧微生物和非模式物种展现出截然不同的生理特征。受限于严格的厌氧培养条件和成像兼容性,这些物种的单细胞定量研究一直面临巨大挑战,限制了我们对生物多样性本质的理解。为此,研究团队打破了厌氧与非模式物种的研究瓶颈,构建了一整套相对普适性的单细胞定量表征体系。为了攻克非模式厌氧菌难以观察的难题,研究团队开发了一套组合染色实验方案与基于人工智能算法的计算分析流水线。该体系不依赖于遗传操作(这对多数非模式物种尤为重要),实现了对复杂细胞组分的同步可视化。主要包括利用Hoechst 33342(类核)、RNASelect(总RNA)、FM4-64(细胞膜)及HADA(荧光D-氨基酸,监测肽聚糖合成)等多种有机染料,构建了适用于厌氧环境的染色矩阵,实现了细胞多组分的同步成像;同时,结合基于人工智能的自动化识别图像处理方式,实现了对数千个单细胞形态特征、亚细胞组分分布及细胞周期状态的精准定量。研究团队以代表性的非模式厌氧菌,多形拟杆菌(B. thetaiotaomicron)和肠道罗斯氏菌(R. intestinalis)为对象,发现了显著区别于模式生物的生物学规律:1.发现非模式菌 R. intestinalis 具有独特的细胞壁合成模式(带状肽聚糖合成模式),且在生长过程中存在非对称分裂现象,突破了传统对称分裂的普适性认知;2.异质性的环境响应策略:在营养耗尽的压力下,不同物种表现出完全相反的形态响应(一种细胞变宽,另一种则变短并伴随剧烈的胞内组分重组),揭示了非模式物种进化的多样性适应机制;3.种间互作对细胞发育的重塑:研究证实,复杂的种间相互作用会从底层重塑非模式物种的细胞形态和转录组图谱。该研究证明了结合多重染色与定量图像分析的方法,是研究非模式、难培养、对氧敏感微生物的有力工具。这一进展不仅填补了厌氧细菌细胞生物学数据的空白,也为在单细胞水平上探索更多自然环境(如土壤、沉积物等)中未知物种的生命活动提供了范式,对于完善微生物生命树的细胞发育图谱具有重要意义。图. 高通量定量表征厌氧微生物细胞状态本研究由中国科学院生态环境研究中心牵头,联合比利时鲁汶大学Karoline Faust教授团队和Sander Govers教授团队等多家单位共同完成。中国科学院生态环境研究中心刘斌研究员为该论文的第一作者。论文链接:https://www.nature.com/articles/s42003-025-08949-1。环境生物技术实验室2025年12月31日<!--!doctype-->

2025-12-31

-

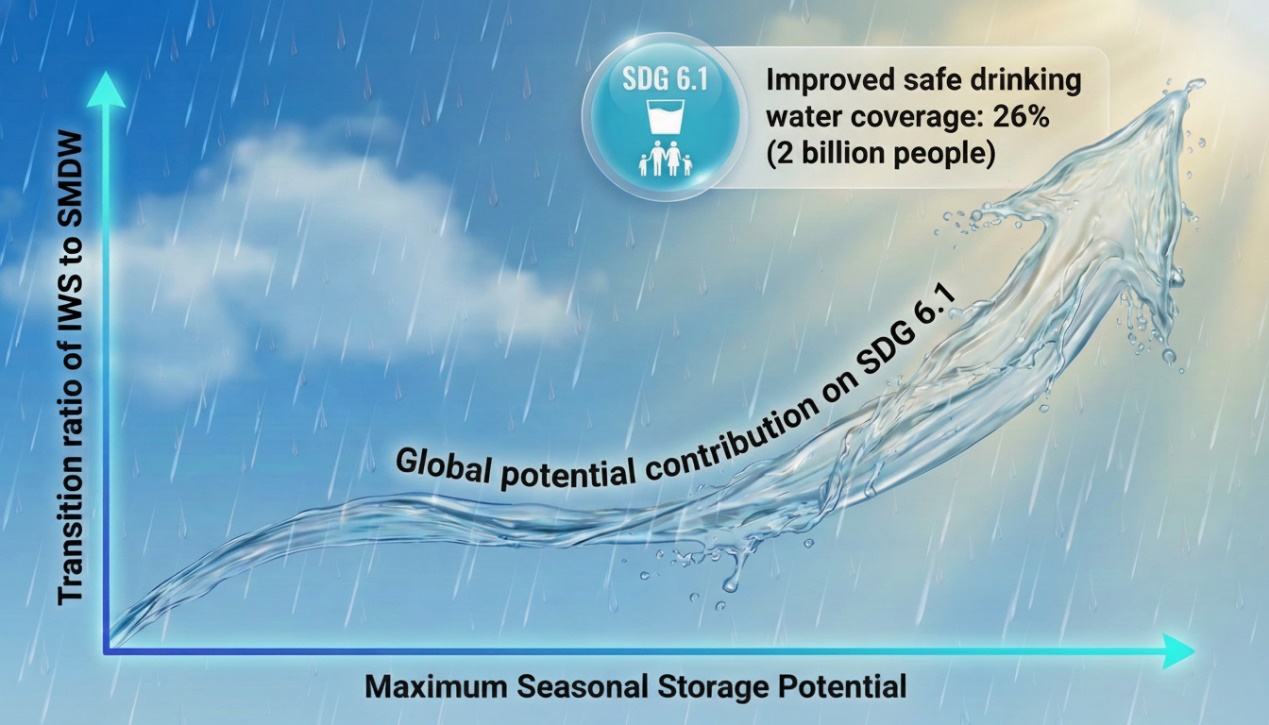

栾富波课题组在解锁全球雨水收集对加速实现SDG 6目标贡献潜力研究方面取得新进展

中国科学院生态环境研究中心栾富波课题组在加速实现全球SDG 6目标研究方面取得新进展,首次在全球尺度上系统评估了雨水收集对实现SDG 6目标的潜在贡献,为加速实现全球SDG 6目标提供了可持续的解决方案。相关研究成果以“Unlocking Global Rainwater Harvesting Potential for Safe Drinking Water Access”为题发表于Nature Communications。目前全球仍有22亿人缺乏安全饮用水服务,团队通过分析揭示了一个关键悖论:88.5%缺乏安全饮用水的人口生活在降雨量丰富地区,但仅有约1.26%的人直接将雨水作为饮用水源,表明雨水收集具有巨大的潜力。为准确量化这一潜力,团队构建了全球雨水收集潜力和SDG 6贡献潜力的双框架评估模型,精准量化了雨水收集潜力与安全饮用水覆盖率之间的关系。研究提出了可分步实施的双路径协同推进线路图:通过逐步延长季节性储存能力和逐步提高安全饮用水转换率,可将全球安全饮用水覆盖率提升5.6%至26.0%,使4.5亿至20.8亿人受益。研究进一步表明,雨水收集在更为贫穷、落后的国家可以产生更大的贡献潜力;全面推广雨水收集不仅能改善饮用水安全,还可与粮食安全(SDG 2)、公共卫生(SDG 3)、性别平等(SDG 5)和气候行动(SDG 13)等多个可持续发展目标形成积极的协同效应。雨水收集加速实现全球SDG 6目标贡献潜力与实施路径研究突破了传统雨水评估方法单一且局限于区域尺度、难以与可持续发展目标定量衔接等难题,通过融合多维自然与社会经济因素,精准解锁了全球雨水收集贡献潜力,制定了可分步实施的、最大程度释放贡献潜力的双途径实施路径,为加速实现全球SDG 6目标提供了科学依据和具体行动方案。中国科学院生态环境研究中心特别研究助理袁庆科为本研究第一作者,栾富波研究员和孟颖助理研究员为共同通讯作者。研究工作得到了国家自然科学基金基础科学中心项目(52388101)和中国-斯里兰卡水技术研究与示范联合中心,中国科学院中国-斯里兰卡联合科教中心项目资助支持。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-66429-w环境水质学重点实验室2025年12月23日<!--!doctype-->

2025-12-23

-

曲久辉院士团队在电催化膜的构-效关系研究方面取得新进展

生态环境研究中心曲久辉院士团队基于实验研究与多物理场有限元模拟,在电催化膜的构-效关系方面取得新进展,相关成果以“Confinement-enhanced valorization of contaminants in electrified hydrogenation membranes for water purification”为题发表在国际知名期刊《Nature Communications》上。电催化还原加氢为污染物资源化提供了一种环境友好的方法,但其在实际应用中常受到传质和电子传递的限制。电催化膜作为一种有效的策略被开发出来,通过空间限域效应增强反应物传质和电子利用效率,然而其结构与性能之间的关系尚不明确。图1. 电催化膜孔道内的反应机制示意图团队开发了具有原子级分散Ru催化位点的电化学膜,实现了对硝酸盐、三氯乙酸和苯酚的高效还原加氢。研究发现,电催化活性与膜孔径之间存在“火山型”关系,孔径为7 μm的电化学膜在55秒内可实现94%的硝酸盐去除率,对铵的选择性超过97%,动力学常数为孔径80 μm膜的2.5倍。然而,进一步减小孔径至4 μm反而导致性能下降。多物理场模拟表明,小孔径虽增强了传质,但也加剧了孔道内电流分布的不均匀性。图2. (a)硝酸盐还原模拟与实验的准一级动力学常数对比;(b)限域效应对传质与电子传递的影响机制示意图本研究揭示了空间限域效应对电化学反应中传质与电子传递耦合机制的关键作用,为设计高效、低成本的电化学膜电极提供了理论依据和设计原则,推动了可持续水处理技术的发展。研究得到了国家自然科学基金、中国科学院国际合作及北京市科技新星等项目资助。论文第一作者是中心博士生康宇阳,通讯作者为古振澳副研究员,研究得到了曲久辉院士、胡承志研究员的悉心指导。论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-64482-z环境水质学重点实验室2025年11月20日<!--!doctype-->

2025-11-20

-

经典论文解读:稳定同位素探针技术在微生物生态学研究中的应用

“向经典看齐”是生态环境研究中心主任朱永官院士发起,由生态环境研究中心青年学术委员会委员解读经典论文的系列活动。本活动旨在鼓励青年科研人员勇于挑战高难度的科学问题,抢占科技制高点,向本领域顶尖的科学家看齐,力争取得原创性、颠覆性成果,传承经典、砥砺前行。解读人:肖可青 陈水清作者:Stefan Radajewski, Philip Ineson, Nisha R. Parekh & J. Colin Murrell文章标题:Stable-isotope probing as a tool in microbial ecology文献来源:Nature被引次数:1068次(Web of Science);1492次(Google Scholar)研究背景微生物是驱动地球元素生物地球化学循环的核心力量,对于揭示生态系统功能和物质转化机制具有重要意义。然而,传统的微生物研究方法高度依赖于纯培养技术,仅能覆盖极少数可培养的微生物类群,难以全面识别复杂环境中活跃的功能微生物。近年来,分子生物学技术与稳定同位素示踪方法的结合,为实现微生物功能与分类身份的非培养关联提供了新途径。稳定同位素探针技术(SIP)通过同位素标记的底物被特定微生物吸收后整合进其DNA,利用密度梯度离心分离出“重”DNA,并结合基因探针或测序手段进行分析,能够在近原位条件下识别参与特定代谢过程的微生物类群。本文旨在探索SIP方法在土壤环境中对甲醇代谢微生物的应用效果,尤其关注其在强酸性土壤中对不同系统发育类群的识别能力,为复杂微生物群落中活跃功能成员的快速识别提供理论依据与技术支持。研究思路及核心发现研究思路本文研究了稳定同位素探针技术(SIP)识别土壤中代谢活跃微生物的有效性,通过设置含12C甲醇的对照和含13C甲醇的微宇宙培养系统,比较稳定同位素标记后不同微生物类群的DNA分布与组成变化。实验以典型甲基营养菌Methylobacterium extorquen进行纯培养试验,并在橡树林土壤中开展同位素添加实验,以模拟天然环境条件下微生物的代谢响应。通过CsCl-溴化乙锭密度梯度离心法分离出重/轻DNA,并对提取的13C-DNA和12C-DNA分别进行PCR扩增和克隆测序,获得代表性细菌类群的16S rRNA与功能基因(mxaF)序列。研究结果显示,13C甲醇处理土壤中有两类系统发育上差异显著的细菌类群(α-变形菌和酸杆菌门)显著富集,表明SIP技术可在不依赖培养的条件下有效识别活跃代谢类群。此外,功能基因mxaF的多样性分析进一步验证了这些类群的甲醇利用能力,说明SIP在复杂环境中进行微生物功能定位具有较高的灵敏度与特异性。核心发现1. SIP方法有效分离同位素标记DNA:图1展示了利用CsCl/溴化乙锭密度梯度离心成功分离13C-DNA与12C-DNA的结果。纯培养实验中,Methylobacterium extorquens在13CH₃OH底物培养下生长形成的DNA浮力密度显著高于在12CH₃OH底物处理的样本,表现出明显的“重”DNA带2. 酸性土壤中活跃的甲醇代谢微生物群落结构:图2 从土壤样品13C-DNA中扩增获得的16S rRNA基因序列的系统发育分析结果表明,两类系统发育上显著不同的微生物类群(α-变形菌和酸杆菌门)在甲醇同化中发挥主要作用。这些结果表明,在酸性森林土壤中存在活跃的甲醇代谢类群,尤其是传统上鲜有报道的酸杆菌门微生物首次被直接证实具备同化甲醇的能力3. 功能基因mxaF分析验证系统发育识别结果:图3所示的mxaF基因(编码甲醇脱氢酶α亚基)氨基酸序列系统发育树进一步支持了16S rRNA基因分析结果。从土壤13C-DNA中扩增获得的三个新mxaF序列(M13.1–M13.3)均聚类于α-变形菌纲,与UP(图2)的系统发育归属一致,表明这些新型mxaF基因来源于甲醇代谢活跃菌群。这些结果说明,功能基因与系统发育标记基因的联合分析可提高微生物功能识别的准确性,进一步验证了SIP技术在功能微生物识别上的可行性和可靠性研究领域地位稳定同位素探针技术已经成为微生物生态学中不可替代的工具。它通过直接追踪同位素进入微生物生物标志物的方式,实现了“功能-分类-生态作用”三者的有机结合。研究推动了该领域迈向高精度、定量的生态学研究新时代。目前在Web of Science 上获得了1068次引用,并被写入美国微生物学经典教科书。历史进展概述1998年13C标记生物标记物的应用: 由H. T. S. Boschker提出使用,结合极性脂质衍生脂肪酸(PLFAs)方法用于测量13C标记的甲烷和乙酸在不同微生物群落中的摄入情况 ��(Boschker et al., 1998)�,该文被引507次(Web of Science)。2000年DNA-SIP技术的发明:由J. Colin Murrell率先提出,将稳定性同位素示踪和分子生物学方法相结合,能够在复杂的环境中分析微米尺度下微生物的生理特性,以此获取参与土壤物质转化的功能微生物信息 ��(Radajewski et al., 2000)�。该文被引1068次(Web of Science)2015年q-SIP技术的发明:由Theresa A. McHugh等人提出,利用聚合酶链式反应(qPCR)配合DNA-SIP技术可量化具体物种(ASV或MAG)的标记情况,以了解样品中活跃的微生物及其功能 ��(Hungate Bruce et al., 2015)�。该文被引235次(Web of Science)该领域主要贡献者及其简介H. T. S. Boschker,现任荷兰代尔夫特理工大学环境生物技术系高级科学家,在无培养条件下微生物功能识别领域做出了重要贡献。他首次发展了结合稳定同位素标记13C与生物标志物PLFAs分析的方法,实现了将特定微生物群体与具体生物地球化学过程直接关联,为研究沉积物中微生物的碳利用与能量流动提供了关键技术支持Colin Murrell,英国东安格利亚大学教授,欧洲分子生物学会院士,是单碳化合物微生物代谢研究领域的国际权威。2000年发明了稳定性同位素示踪环境微生物的DNA-SIP技术,并被写入美国微生物学经典教科书。2012年创建了地球与生命系统整合研究中心ELSA,研究微生物在应对全球变化、生态服务功能及农业可持续发展等方面的作用。2014年当选为国际微生物生态学会(ISME)副主席,并于2016年担任主席,目前在 ISME执行顾问委员会任职,是微生物学领域的世界顶尖科学家Theresa A. McHugh,现任美国华盛顿大学健康指标与评估研究所科普作家,是微生物生态学领域的重要学者,在稳定同位素探针(SIP)技术的发展和应用方面作出了突出贡献。她参与提出并发展了定量稳定同位素探针(qSIP)技术,首次实现了微生物类群水平上同位素同化的定量测量。McHugh 的研究广泛涉及微生物碳利用、群落代谢塑性、系统发育多样性与土壤碳循环之间的关系,在土壤微生物功能研究中具有深远影响参考文献��Boschker, H.T.S., Nold, S.C., Wellsbury, P., Bos, D., de Graaf, W., Pel, R., Parkes, R.J., Cappenberg, T.E., 1998. Direct linking of microbial populations to specific biogeochemical processes by 13C-labelling of biomarkers. Nature 392, 801-805.Hungate Bruce, A., Mau Rebecca, L., Schwartz, E., Caporaso, J.G., Dijkstra, P., van Gestel, N., Koch Benjamin, J., Liu Cindy, M., McHugh Theresa, A., Marks Jane, C., Morrissey Ember, M., Price Lance, B., 2015. Quantitative Microbial Ecology through Stable Isotope Probing. Applied and Environmental Microbiology 81, 7570-7581.Radajewski, S., Ineson, P., Parekh, N.R., Murrell, J.C., 2000. Stable-isotope probing as a tool in microbial ecology. Nature 403, 646-649.<!--!doctype-->

2025-11-19

-

生态环境研究中心在国际顶级期刊Nature Reviews Earth & Environment发表综述文章

鉴于在氮循环和温室气体N2O方面的研究基础和成果,中国科学院生态环境研究中心祝贵兵研究员和朱永官院士受邀在生态环境领域顶级期刊Nature Reviews Earth & Environment(IF: 71.5)撰写综述文章“Nitrous oxide sources, mechanisms and mitigation”,系统梳理全球N2O研究进展与趋势,总结国内外N2O减排成果,重点探讨多圈层N2O排放特征,解析生物与非生物N2O生成机制,并提出减排策略,明确未来重点研究方向。图 1. 全球N2O排放热点和热时N2O是主要的臭氧消耗物质,其在1750–2022年间对温室气体增温效应的贡献为6.4%。当前大气N2O浓度快速上升,主要源于农业源与工业源的直接排放以及内陆水体的间接排放。全球一半以上人为N2O排放来自农业,因此保障粮食安全与协调气候目标成为关键挑战。由于排放具有显著时空异质性,传统方法与模型存在局限,需深入解析多圈层排放特征,精准把握其规律。文章对土壤圈、水圈、大气圈、冰冻圈、岩石圈、塑料圈和工业排放等各圈层的排放特征进行了详细阐述。此外尺度效应、土壤特性、微气候与微地形差异、底物可用性、人为干扰以及测量方法差异等多重因素,也共同导致N2O排放估算的不确定性。因此,亟需深入揭示N2O排放机制并完善相关模型。图 2. N2O产生途径文章系统剖析了N2O的生成机制,涵盖生物途径与生物-非生物协同途径。生物途径主要包括两条:一是由NO3-驱动的反硝化细菌反硝化过程;二是由NH4+驱动的硝化细菌硝化、硝化细菌反硝化及硝化耦合反硝化过程。此外,厌氧条件下,细胞色素c P460蛋白可将两分子NH2OH直接氧化为N2O。不同途径的氮氧来源各异,传统15N单同位素示踪方法难以解析氧来源,而15N-18O双同位素示踪技术结合δ15Nbulk、δ18O和δ15Nsp可区分各途径贡献,并与模型结合理解区域及全球尺度通量模式。生物-非生物协同作用广泛存在于各类自然/人工生态系统,通过化学反硝化与羟胺转化路径发生,前者在富含Fe(II)或NO3-环境中贡献率可达28%,但该机制尚未纳入主流模型,可能致排放低估。目前N2O生成过程仍存在诸多关键科学问题,如非生物过程贡献比例不明、NH4+与NO3-驱动路径的争议、关键环境参数的调控机制等。同时,厌氧氨氧化过程可在好氧-厌氧界面将NH4+与NO2-转化为N2而不产生N2O,该技术已在污水与工业废水处理中应用,但其在自然水体中的N2O减排潜力尚需进一步验证。图 3. 我国厌氧氨氧化热区的生态工程控制N2O排放需从“减少产生”与“增加消耗”两方面协同发力。在农业领域,可通过精准施肥、有机肥替代、间作轮作以及添加硝化抑制剂等方式减少氮肥转化中的N2O释放,同时引入高活性还原菌增强土壤对N2O的消耗能力。陆地水体方面,污水处理厂可采用新型脱氮工艺大幅减排,自然水域则可利用厌氧氨氧化菌降低N2O生成。工业上,选择性催化还原与光/电催化分解等低成本技术已能高效处理高温或高浓度N2O排放。综合来看,融合精准管理、微生物工程与政策创新,是实现多圈层N2O减排的关键路径。当前N2O研究仍面临排放估算不确定、关键排放热点遗漏、原位数据不足等挑战。为提升监测与减排精度,未来需重点加强野外原位观测并构建全球N2O数据库,融合空天技术与人工智能,在多尺度解析排放机制、预测通量变化并优化管理策略,同时深入揭示气候变暖背景下的N2O排放规律,以支撑全球精准控排。论文第一作者为中国科学院生态环境研究中心祝贵兵研究员,朱永官院士为通讯作者。论文链接:Nitrous oxide sources, mechanisms and mitigation | Nature Reviews Earth & Environment论文背后的故事The story behind the paper:https://communities.springernature.com/posts/nitrous-oxide-sources-mechanisms-and-mitigation环境水质学重点实验室2025年11月6日

2025-11-05

-

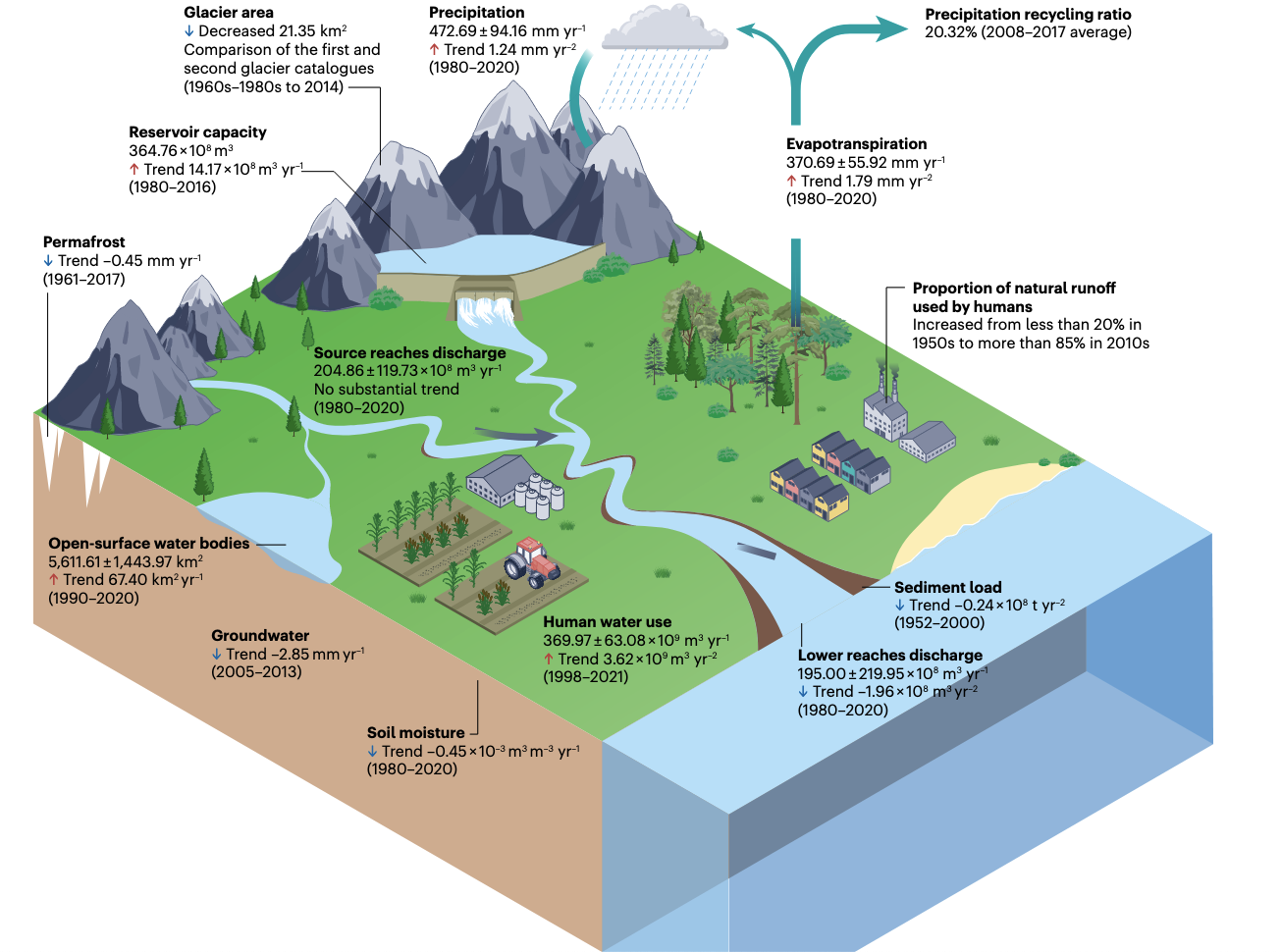

傅伯杰院士团队在人类活动对黄河流域的综合影响方面取得重要进展

黄河流域水少、沙多、受人类活动影响强烈,人水关系及其互馈机制是流域生态保护和高质量发展的关键。2025年9月16日,傅伯杰院士团队在国际知名期刊《自然综述:地球与环境》(Nature Reviews Earth & Environment)发文,对20世纪50年代以来人类活动对黄河流域水循环和泥沙过程的影响进行了系统评述,揭示了人口、经济、工程、政策、水沙与生态间的互馈关系与耦合效应。研究指出黄河流域输沙量显著下降、水资源短缺加剧、人水关系显著改变,可持续发展面临着垂向水循环通量持续增大、自然水资源存量不断减少、局部功能性断流仍然存在、政策影响机制分析不足等挑战,在厘清人水互馈回路结构及演变的基础上提出了流域可持续管理策略。图1 黄河流域水循环变化示意图黄河流域一直面临着严重的水资源短缺问题,在气候变化和人类活动影响下,流域的水循环过程发生剧烈改变,蒸散发显著增加(1.79 mm yr-2),垂向水循环加剧,同时地下水(-2.85 mm yr-1)、土壤水(-0.45 × 10-3 m3 m-3 yr-1)等自然水资源存量却持续减少(图1),威胁到了流域生态系统的稳定性和可持续性,在面对未来气候风险时将变得更加脆弱,其中植被恢复与降水间的互馈机制尚不明确。图2. 黄河泥沙过程的时空分异黄河输沙量大幅减少但也引发了新的挑战。黄河曾是世界上输沙量最大的河流,最大年输沙量一度超过16亿吨,坝库、梯田等工程措施以及退耕还林还草工程实施的植被恢复等使年均输沙量下降了90%以上(图2)。输沙量的下降使下游河床淤积抬升问题得到了明显缓解,但也导致下游引水工程普遍面临取水困难,三角洲部分区域转为蚀退,对生物多样性造成损害,这必然要求对冲沙水量和生态水量需求做出相应调整,上中游的水土保持和三角洲生态保护间平衡是大河流域共同面临的难题。图3. 黄河流域的人口、经济发展与用水变化重塑人水关系就是重塑人与自然的关系,黄河流域人口从20世纪50年代的1亿增长至目前1.26亿。1980年代以来,流域生产总值(GVA)年均增长 1.78%,用水需求增长 15.8%(图3)。论文提出了流域人水互馈回路结构的4个演变阶段:供给扩张回路(1960-1980 年)、资源约束回路(1980-2000 年)、综合治理回路(2000-2020 年)和未来韧性回路(展望),揭示了人类活动与流域水文系统间的动态耦合关系(图4)。图4. 人水互馈回路结构及演变过程面对这些挑战,黄河流域需加强对水资源储量进行动态监测,加深对人类与水文系统相互作用的理解,构建流域人水耦合模型;施行地表水与地下水的联合管理、完善生态保护修复与补偿机制;稳定水通量、保护水存量,提升流域水资源管理适应性。论文第一作者为北京师范大学王帅教授,傅伯杰院士为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金黄河重点专项项目的支持。论文链接:https://doi.org/10.1038/s43017-025-00718-2区域与城市生态安全全国重点实验室2025年9月17日<!--!doctype-->

2025-09-17